|

|

|

Cette première partie introduit le système de référence que j'ai choisi pour analyser la tonalité.

En l'absence de contexte musical plus complexe, la tonalité est déterminée par la cadence parfaite, qui enchaîne dominante (quinte de la tonique) → tonique. (On l'écrit en abrégé V → I.) Voici un exemple :

La cadence parfaite est souvent précédée de la sous-dominante (quarte de la tonique). C'est la cadence complète, que l'on écrit en abrégé IV → V → I. Voici un exemple :

Une fois cette tonalité établie, le mode majeur ou mineur est déterminé par la médiante (tierce de la tonique, notée III), majeure ou mineure, que contient la phrase musicale. Voici un exemple de tonalité et de mode majeurs :

Voici un exemple de tonalité et de mode mineurs :

Dans les exemples précédents, nous entendons simplement des intervalles entre hauteurs de sons. Peu importe, d'ailleurs, que les intervalles soient mélodiques (c'est-à-dire, entre notes successives) ou harmoniques (c'est-à-dire, entre notes d'un accord). Grace à notre mémoire auditive, notre oreille fait la synthèse des sons et des intervalles mélodiques ou harmoniques qu'elle entend.

Peu importe, aussi, que les hauteurs de sons soient approximatives car, comme l'explique l'article réconcilier les divers systèmes de tempérament, notre oreille, à la recherche de consonances, entend surtout ce qu'elle veut bien entendre.

Dans cette première approche de la tonalité, peu importe que les intervalles soient ascendants ou descendants. (Dans le premier exemple, l'intervalle de quarte ascendante vaut bien l'intervalle de quinte descendante du second exemple, et détermine la même tonalité d'ut.) Peu importe, aussi, que les intervalles soient ou non contenus dans l'étendue d'une octave.

En supposant la tonalité déterminée, on écrirait les notes sur une portée musicale, en choisissant l'armature (c'est-à-dire, les dièses ou les bémols de la pièce ou de la phrase musicale) en fonction de la tonalité ainsi déterminée.

La notation au moyen d'une armature convient particulièrement au mode majeur, puisque toutes les notes d'une tonalité majeure peuvent être représentées sans altération (dièse, bémol, bécarre, etc.) particulière.

Elle convient moins bien au mode mineur puisque, dans le mode mineur, les degrés VI et VII sont assez variables. Comme le mode mineur requiert de nombreuses altérations, l'usage veut que sa notation utilise l'armature du relatif majeur (par exemple, on note la mineur en utilisant l'armature d'ut majeur). Cet usage d'une armature approximative pour le mode mineur conduit, si nécessaire, à hausser les degrés VI ou VII d'un demi-ton, rendant nécessaires certaines altérations (dièses ou bécarres).

La variabilité des degrés VI et VII rend plus complexe la détermination d'une tonalité mineure que celle d'une tonalité majeure.

Pour les quelques autres notes qui ne peuvent pas s'écrire en respectant l'armature de la portée, le compositeur choisit une altération en fonction de standards plus ou moins stricts d'écriture musicale. L'économie d'écriture est toujours bienvenue. Par exemple, dans la tonalité d'ut majeur ou la mineur, cela ne se ferait pas d'écrire si dièse ni fa bémol.

Comme il est expliqué précédemment, tant que la tonalité n'est pas déterminée, l'écriture des notes sur une portée ne facilite en rien l'analyse de tonalité de la phrase musicale. C'est la tonalité qui détermine l'armature de la portée, et non l'inverse.

Comme, dans cette première approche, les relations de tonalité entre les notes ne dépendent pas de l'octave qui contient ces notes, une représentation circulaire convient mieux à l'étude de la tonalité.

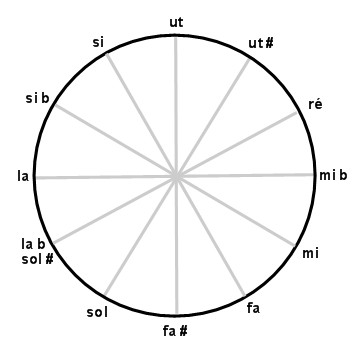

Il se trouve que les douze notes de la gamme chromatique forment ce que les mathématiciens appellent un anneau, précisément l'anneau Z/12Z. Voici une représentation, effectivement circulaire, de cet anneau :

Cette première représentation montre bien les degrés successifs de la gamme chromatique, en particulier les relations entre la note sensible (degré VII) et la tonique (degré I), voisines dans cette représentation circulaire.

Elle montre moins bien la gamme diatonique, majeure ou mineure. Commençons notre étude par la gamme majeure, dans laquelle les degrés VI et VII sont invariables.

La gamme majeure est formée par quintes successives (ou quartes successives, ce qui revient au même), au nombre de sept. (En continuant cette succession au-delà de sept quintes ou de quartes, on formerait la gamme chromatique.)

Les mathématiciens diraient que la quinte, la quarte, la septième majeure et la seconde mineure sont des unités de notre anneau Z/12Z. De plus, les mathématiciens nous indiquent que ce sont les seules unités. En termes musicaux, cela signifie que la quinte, la seconde mineure et leurs renversements sont les seuls intervalles générateurs de la gamme chromatique.

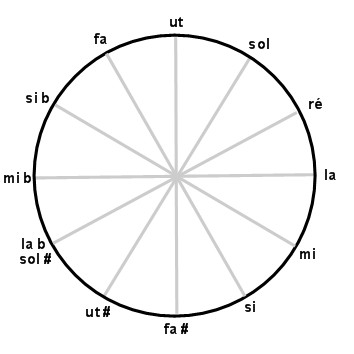

Comme la gamme majeure est formée par quintes ou quartes successives, une représentation, circulaire, par le cycle des quintes est mieux adaptée à l'étude d'une tonalité, surtout d'une tonalité majeure. Voici la seconde représentation circulaire de l'anneau Z/12Z :

Cette nouvelle représentation présente l'avantage de montrer côte-à-côte les degrés IV, I et V qui, constitutifs de cadences, sont les pierres angulaires de la tonalité. Au contraire, elle présente l'inconvénient que la note sensible (degré VII) est éloignée de la tonique, dans la position diamétralement opposée à la sous-dominante (degré IV).

Le bilan des avantages et inconvénients étant en faveur de cette seconde représentation, c'est celle qu'utilise la présente étude de la tonalité.

Reprenons les exemples de cadences du début, en les représentant maintenant sur le cycle des quintes.

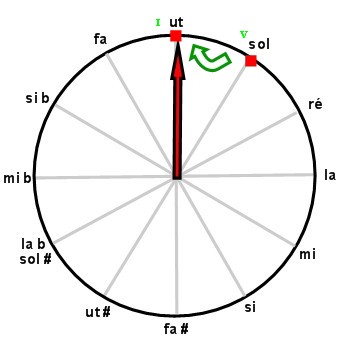

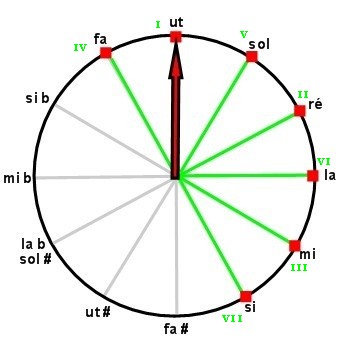

Voici la cadence parfaite (V → I):

Sur le cycle des quintes, les dégrés V et I sont contigus. La tonique est la première note rencontrée, dans le sens horaire :

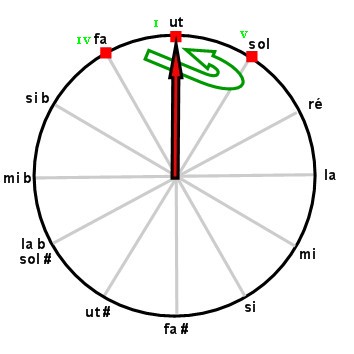

Voici la cadence complète (IV → V → I):

Le cycle des quintes se comporte comme une boussole dans laquelle les degrés I, IV et V oscilleraient autour de la tonique. (Dans les figures précédentes, l'aiguille de notre boussole tonale désigne la tonique.)

Le mode majeur est caractérisé par sa médiante (degré III) qui forme une tierce majeure avec la tonique. Le mode mineur est caractérisé par une médiante plus basse, qui forme une tierce mineure avec la tonique, et aussi par la variabilité des degrés VI et VII. Dans les deux modes, le degré II est invariable. Il en résulte que les degrés I à V caractérisent à la fois la tonalité et le mode.

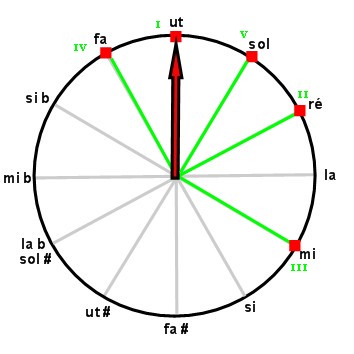

Voici, sur le cycle des quintes, les positions relatives des sept degrés de la gamme majeure :

Les sept degrés dessinent un demi-cercle dont le diamètre est délimité par la sous-dominante (degré IV) et la sensible (degré VII).

Comme il est expliqué précédemment, les degrés I à V caractérisent le mode majeur. Voici leurs positions respectives ::

En fait, la médiante seule (degré III) nous suffit pour entendre le mode majeur. Quand les degrés I, III et V (ou même I et III, si l'on vient d'entendre le degré V) forment un accord (ou un arpège) majeur entendu isolément, ils suffisent à établir le mode majeur. Voici deux accords d'ut majeur, dans lesquels la dominante, facultative, est figurée entre parentèses (cliquez pour écouter) :

Dans le second accord, c'est parce qu'elle a été entendue précédemment que la dominante est devenue facultative.

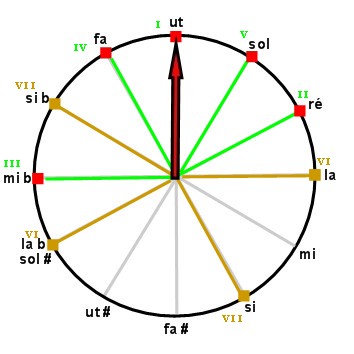

Les degrés VI et VII étant variables, il existe plusieurs gammes mineures pour une même tonalité. Voici, sur le cycle des quintes, les positions relatives des sept degrés de la gamme mineure, les degrés variables étant représentés en marron :

La gamme mineure contient les sept notes de son relatif majeur. Elle contient aussi deux degrés supplémentaires haussés d'un demi-ton. Cette similitude entre gammes explique la facilité avec laquelle les compositeurs modulent facilement entre des tons relatifs, souvent entremêlés dans un même thème ou une même phrase.

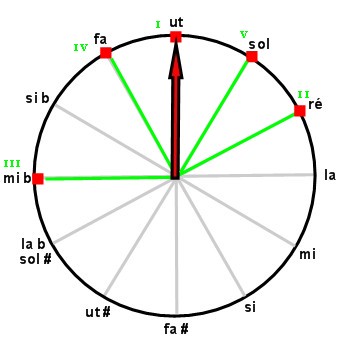

Comme dans le mode majeur, les degrés I à V caractérisent le mode mineur. Voici leurs positions respectives :

Comme dans le mode majeur, la médiante seule (degré III) nous suffit pour entendre le mode mineur. Quand les degrés I, III et V (ou même I et III, si l'on vient d'entendre le degré V) forment un accord (ou un arpège) mineur entendu isolément, ils suffisent à établir le mode mineur. Voici deux accords d'ut mineur, dans lesquels la dominante, facultative, est figurée entre parentèses (cliquez pour écouter) :

Comme dans le mode majeur, c'est parce qu'elle a été entendue précédemment que la dominante est devenue facultative.

|

Jean-Pierre Vial Janvier 2021 |

|

|

|

|