|

|

|

Commençons par des exemples simples de tonalité majeure. Comme il est expliqué précédemment, la tonalité majeure est plus simple parce que les degrés VI et VII y sont invariables.

Voici le thème du choral “Jesus bleibet meine Freude” (Jésus, que ma joie demeure) extrait de la cantate n° 147 de J.-S. Bach :

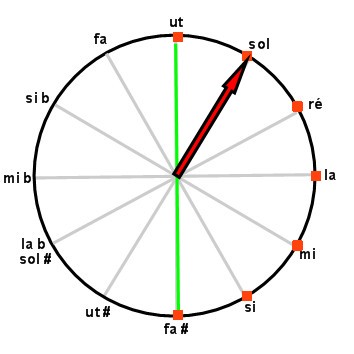

Voici la représentation des notes de ce thème sur le cycle des quintes :

Le cycle des quintes est partagé en deux demi-cercles, les sept notes de la gamme majeure occupant exactement l'un des deux demi-cercles.

Toutes les notes caractéristiques d'une tonalité et d'un mode majeur sont présentes dès la première mesure. En musique, la première impression est la bonne. Notre mémoire auditive ayant immédiatement enregistré la tonalité, la suite du thème affirme cette tonalité d'une manière pour ainsi dire redondante.

Dans la partition, on représente ce thème dans la tonalité de sol majeur, sur une portée dont l'armature inclut un seul dièse, par économie d'écriture. (Seuls des esprits perturbés représenteraient ce thème dans une tonalité de fa x majeur ou de la bb majeur.)

L'exemple précédent est très simple pour ces raisons :

Les exemples suivants vont montrer les difficultés rencontrées lorsque l'une ou l'autre des conditions précédentes n'est plus vérifiée.

Dans la suite du choral, la pemière note étrangère à la tonalité de sol majeur est un ut dièse, comme si l'aiguille de notre boussole tonale pivotait dans le sens horaire vers la tonalité suivante.

Lorsque, comme ici, l'aiguille pivote dans le sens horaire, elle disqualifie la sensible (degré VII, le plus éloigné de la tonique) en lui prenant sa place. Dans son mouvement de rotation, l'aiguille de notre boussole tonale entraîne aussi la tonique. C'est pourquoi l'ut dièse annonce une modulation vers le ton voisin de ré majeur (ou peut-être si mineur).

Inversement, lorsqu'une note étrangère à la tonalité fait pivoter l'aiguille dans le sens anti-horaire, elle disqualifie la sous-dominante (degré IV, à côté de la tonique) en lui prenant sa place. Dans ce mouvement inverse, l'aiguille de notre boussole tonale entraîne aussi la tonique. Après une modulation vers ré majeur, l'apparition d'un ut bécarre ramene la tonique vers sol majeur (ou peut-être mi mineur).

Sur le cycle des quintes, un ton voisin correspond à un léger pivotement de l'aiguille de notre boussole tonale. Sur la partition, il correspond à une légère modification (facultative, au gré du compositeur) du nombre de dièses ou de bémols dans l'armature de la portée.

Le compositeur utilise les modulations pour développer son thème et rompre la monotonie de la pièce, mais il doit d'abord énoncer le thème. Pour que le thème soit facilement reconnaissable, le compositeur évite d'y inclure des modulations ou, s'il y inclut des modulations, ce sont des modulations passagères qui ramènent rapidement au ton initial.

En musique classique, le thème est souvent répété, ou bien débute par une phrase qui se trouve répétée dans la suite du thème. Cette autre présentation du thème de Bach met en évidence cette répétition :

Le thème est donc la phrase initiale, soumise à répétition, avec ou sans modification. Dans les cas les plus simples, comme le canon, le thème est répété sans modification. Dans la fugue, il peut être repris à la dominante, à la sous-dominante, ou à tout autre degré. Il peut aussi être repris dans le ton relatif. Dans tous les cas, la reprise, en insistant sur la phrase initiale, affirme le thème.

Voici le thème de l'adagio de la sonate n° 8 (“Pathétique”) de L. v. Beethoven :

A la suite du thème, cette unique phrase est répétée à l'octave.

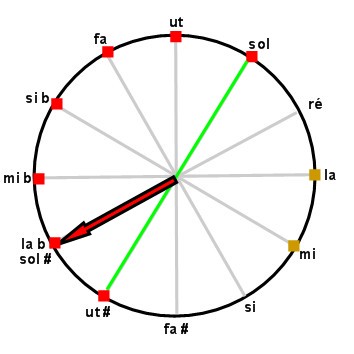

Voici la représentation des notes de ce thème sur le cycle des quintes :

Les trois premières mesures contiennent toutes les notes caractéristiques d'une tonalité et d'un mode majeur. Le tout début du thème établit la tonalité sans ambiguïté.

Toutefois, on constate sur le cycle des quintes une assez importante dispersion des notes. Les deux notes représentées en marron sont étrangères à une tonalité majeure. L'aiguille de notre boussole tonale pivotant en sans horaire, cela pourrait indiquer une modulation vers la dominante (degré V) ou même un ton plus lointain. Ou bien cela pourrait indiquer une tonalité mineure, dans laquelle les degrés VI et VI seraient variables.

En fait, les deux premières mesures ont toutes les caractéristiques (des degrés I à V) d'une tonalité majeure, et notre mémoire auditive enregistre cette tonalité jursqu'à ce qu'une éventuelle modulation nous conduise vers une autre tonalité. Sur la partition, on représente ces premières notes dans la tonalité de la bémol majeur sur une portée dont l'armature inclut donc quatre bémols. (On pourrait à la rigueur envisager la tonalité de sol dièse majeur, surtout si ces notes constituaient elles-mêmes une modulation à partir d'une tonalité à base de dièses.)

La première note étrangère à la tonalité de la bémol majeur est le mi bécarre rencontré à la mesure 3. On pourrait l'analyser comme une modulation vers fa mineur, relatif mineur de la tonalité initiale, mais il est d'usage de l'analyser plutôt comme une note de passage, pour ces quatre raisons :

La seconde note étrangère à la tonalité de la bémol majeur est le la bécarre rencontré à la mesure 5. On pourrait, lui aussi, l'analyser comme une modulation vers si bémol mineur, relatif mineur de la tonalité suivante sur le cycle des quintes, mais il est aussi d'usage de l'analyser plutôt comme une note de passage, pour deux des quatre raisons précédentes :

Pour ce la bécarre, les deux raisons d'écarter une modulation sont assurément moins fortes que les quatre raisons pour le mi bécarre précédent. Ce premier exemple mérite toutefois une discussion approfondie. Les divers arguments, souvent avancés dans la plupart des traités de théorie musicale, ne sont pas tous également recevables.

Le la bécarre (respectivement, le mi bécarre) qui laisserait supposer une modulation est effectivement démenti par le la bémol (respectivement, le mi bémol) qui suit, mais surtout il suit lui-même le la bémol (respectivement, le mi bémol) entendu en premier. Comme le début du thème établit la tonalité sans ambiguïté, pour produire une véritable modulation, il faudrait que le compositeur insiste sur ces notes étrangères.

Ici aussi, la première impression est la bonne. Ces fausses modulations confirment la puissance de notre mémoire auditive.

Pour la première fois, ce thème introduit l'importance de la succession des hauteurs de notes (alors que précédemment on ne s'intéressait ni aux sauts d'octave ni aux renversements d'intervalles).

Le mi bécarre rencontré à la mesure 3 est considéré comme une note de passage entre deux notes constitutives de la tonalité, parce qu'il fait partie d'une montée chromatique. (Le même raisonnement s'appliquerait à une descente chromatique.)

L'argument consistant à considérer ou négliger une note en fonction du temps fort ou faible sur laquelle on l'entend est un argument à utiliser avec précaution. En effet, il n'existe de temps forts et faibles que lorsque l'on a positionné les barres de mesure sur la partition. Dans le contexte d'une dictée musicale, notre exemple sonore existe, mais la partition correspondante n'existe pas encore. Nous parlons de mesures uniquement pour délimiter une phrase ou un fragment musical. La seule possibilité de segmentation du thème dont nous disposions pour l'instant est d'utiliser la répétition du thème (ou d'un fragment du thème) pour déterminer la longueur du thème ou du fragment.

La segmentation d'une phrase musicale en mesures de même longueur est un problème complexe qui dépasse le cadre de la présente étude. Même si l'accentuation des notes a une certaine importance, il est difficile ici d'y faire référence pour déterminer une tonalité.

Il est tentant de négliger les notes brèves, ou de pondérer l'importance tonale des notes en fonction de leur durée. Il est vrai que les notes brèves sont souvent les moins accentuées et, comme il est expliqué précédemment, elles prennent alors une moindre importance tonale.

De nombreux contre-exemples montreront toutefois qu'il est risqué d'utiliser l'accentuation ou les durées des notes pour évaluer leur importance tonale.

Voici le thème de l'adagietto (4ème mouvement) de la symphonie n° 5 de G. Mahler :

A la suite du thème, énoncé aux violons, les violoncelles répètent ce thème en le modifiant légèrement.

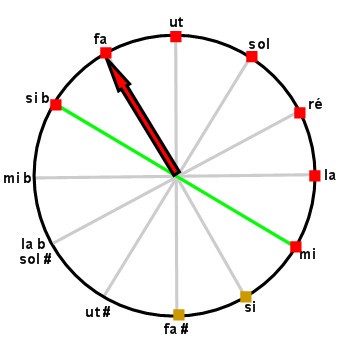

Voici la représentation des notes de ce thème sur le cycle des quintes :

Dans ce thème de G. Mahler, après une brève introduction (non figurée ici), on trouve à peu près les mêmes caractéristiques que dans le thème précédent de L. v. Beethoven. Les trois premières mesures énoncent toutes les notes de la tonalité de fa majeur et, même plus, les cinq premières notes sont caractéristiques d'une cadence parfaite.

Plus loin, comme dans le thème précédent, notre boussole tonale se dirige vers la tonalité de la dominante, ou même plus loin (ou bien encore vers un ton relatif mineur).

La première note étrangère à la tonalité de fa majeur est le si bécarre rencontré à la mesure 6. C'est une note de passage qui fait partie d'une descente chromatique, puisque le si bécarre est aussitôt démenti par le si bémol qui suit. Cette mesure montre surtout un contre-exemple de note de passage longue bien qu'elle soit positionnée sur un temps faible.

La seconde note étrangère à la tonalité est le fa dièse rencontré aux mesures 7 et 8. C'est aussi une note de passage, redoublée. Ce fa dièse est rapidement démenti par le fa bécarre qui suit. Cet exemple montre au contraire qu'une note de passage peut être brève tout en étant positionnée sur un temps fort.

Ce thème montre finalement les faiblesses d'une argumentation fondée uniquement sur les durées et les accentuations. Il confirme au contraire la puissance de notre mémoire auditive. Tant que les notes étrangères à la tonalité entendue au départ ne sont pas confirmées, notre boussole tonale oscille mais ne dévie pas significativement de son orientation initiale.

|

Jean-Pierre Vial Janvier 2021 |

|

|

|

|