|

|

|

Dans la tonalité mineure, les degrés VI et VII sont variables. Dans la partition, on représente la tonalité mineure sur une portée dont l'armature est empruntée au ton relatif majeur, ce qui requiert certaines altérations (dièses ou bécarres) lorsque les degrés VI et VII se trouvent haussés d'un demi-ton.

Voici le thème du Tambourin de J.-Ph. Rameau :

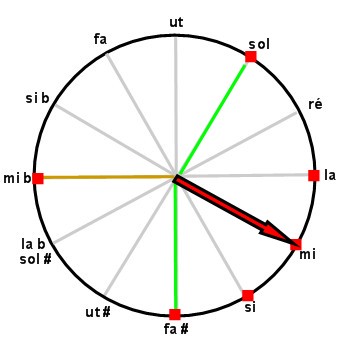

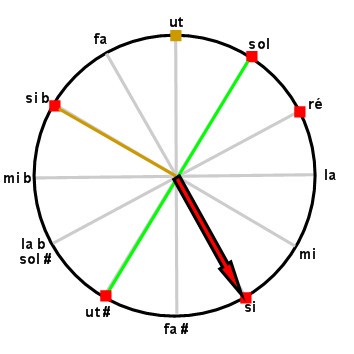

Voici la représentation des notes de ce thème sur le cycle des quintes :

Les deux premières mesures, répétées dans la suite du thème, contiennent toutes les notes caractéristiques d'une tonalité et d'un mode mineur. Sur le cycle des quintes, on observe une certaine dispersion, mais cette dispersion reste compatible avec la tonalité et le mode mineur.

Sur la partition, on représente ce thème dans la tonalité de mi mineur, sur une portée dont l'armature inclut un seul dièse, comme s'il s'agissait du ton relatif de sol majeur. La représentation de la note sensible (ré dièse) requiert un dièse qui ne fait pas partie de l'armature. Comme dans la gamme majeure, on écrit la note sensible ré dièse, plutôt que mi bémol, pour distinguer les deux degrés que forment la sensible et la tonique.

Sur le cycle des quintes, l'arc délimité par les rayons verts fait partie du demi-cercle représentant le ton relatif majeur. Le rayon marron mène au degré VII, note sensible étrangère au ton relatif de sol majeur. (Dans le ton de sol majeur, cette note serait perçue comme une modulation vers mi mineur.)

Ce premier exemple est simple pour ces raisons :

Voici le thème de la toccata en ré mineur de J.-S. Bach :

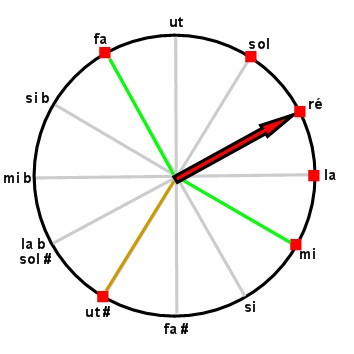

Voici la représentation des notes de ce thème sur le cycle des quintes :

A une rotation près, la représentation sur le cycle des quintes est identique à celle du thème précédent de J.-Ph. Rameau. Le thème contient toutes les notes caractéristiques de la tonalité de ré mineur.

Sur la partition, on représente ce thème sur une portée dont l'armature inclut un seul bémol, comme s'il s'agissait du ton relatif de fa majeur. La représentation de la note sensible (on l'écrit ut dièse, plutôt que ré bémol) requiert un dièse qui ne fait pas partie de l'armature.

Cet exemple met en évidence un nouvel effet de notre mémoire auditive. Avec ou sans réverbération acoustique, le silence qui suit certaines notes prolonge ces notes (ici, la et ré) dans notre mémoire. Dans ce thème, les silences confèrent une certaine importance tonale aux notes qu'ils suivent. Ces notes, la et ré, formant un intervalle de quinte (c'est-à-dire, une cadence parfaite), suffisent à déterminer la tonalité de ré.

De plus, les trois premières notes insistent sur le la, en le faisant entendre de façon répétée et prolongée. Ce groupe de notes, un ornement dénommé mordant, confére une certaine importance tonale à la note ainsi ornée (ici, la dominante).

Comme dans le thème précédent de J.-Ph. Rameau, aucune note étrangère à la tonalité n'est ici présente. Il est vrai qu'une gamme mineure peut utiliser jusqu'à neuf notes de la gamme chromatique, ce qui laisse en vérité peu de place à des notes étrangères. Seuls les degrés I, III et IV haussés d'un demi-ton peuvent être qualifiés de notes étrangères.

Dans une tonalité mineure, une note étrangère, comme dans une tonalité majeure, peut disqualifier la sous-dominante (en orientant notre boussole tonale vers celle-ci – ou plus loin encore) ou elle peut disqualifier la sensible (en orientant notre boussole tonale vers la dominante – ou plus loin encore).

Les exemples qui suivent montrent comment les compositeurs utilisent ces degrés haussés d'un demi-ton :

Voici les premières mesures de la Sérénade “Leise flehen meine Lieder” extraite de Schwanengesang (le Chant du cygne) de F. Schubert :

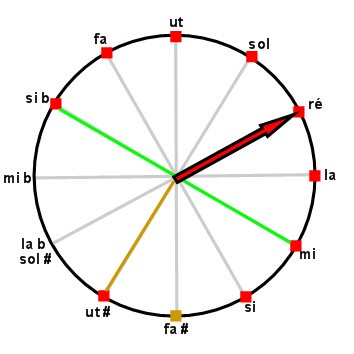

Voici la représentation des notes correspondantes sur le cycle des quintes :

Après une brève introduction (non figurée ici), les quatre premières mesures contiennent toutes les notes caractéristiques de la tonalité de ré mineur. De plus, la cadence parfaite (la → ré) initiale, qui insiste sur le la au moyen de l'enchaînement la → si b → la (du type mordant inversé), renforce la perception de la tonalité de ré mineur.

Sur la partition, on représente ce thème sur une portée dont l'armature inclut un seul bémol, comme s'il s'agissait du ton relatif de fa majeur. Sur le cycle des quintes, le diamètre en vert délimite le demi-cercle représentant le ton relatif majeur. Le rayon marron mène à la sensible.

Malgré une brève modulation (aux mesures 13–16) vers le ton relatif majeur, la tonalité de ré mineur s'impose jusqu'à la 24ème mesure, où apparaît, comme s'il faisait partie de l'accord tonique, le degré III haussé d'un demi-ton (fa dièse). Dans ce faux accord tonique (succession ré → la → fa #→ ré), la note étrangère (représentée en marron sur le cycle des quintes) induit une modulation vers le mode majeur de la tonalité en cours (ou peut-être vers la sous-dominante).

Les deux tonalités de mode opposé (ici, ré mineur et ré majeur) sont parfois appelées tonalités homonymes.

Voici le thème de Rhapsodie hongroise n° 13 de F. Liszt :

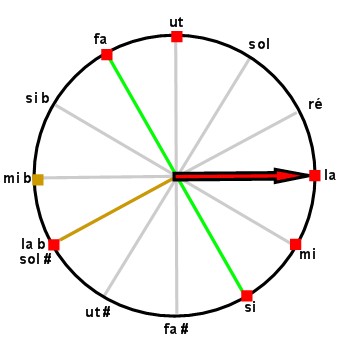

Voici la représentation des notes de ce thème sur le cycle des quintes :

La répétition initiale du mi, sur lequel insistent encore les deux mesures suivantes, est un indice d'importance tonale de cette note (ici, la dominante), tandis que les arpèges des mesures 4 et 5 affirment la tonalité de la mineur.

Sur la partition, on représente ce thème sur une portée sans armature, comme s'il s'agissait du ton relatif d'ut majeur. Sur le cycle des quintes, le diamètre en vert délimite le demi-cercle représentant le ton relatif majeur. Le rayon marron mène à la sensible (on l'écrit sol dièse, plutôt que la bémol).

Le ré dièse (ou mi bémol, représenté en marron) est étranger au ton de la mineur. Il est pourtant répété avec insistance dans ce thème, alors que la sous-dominante normale (ré) en est absente. Liszt utilise ici le mode mineur tzigane, dans lequel le degré IV (sous-dominante) est haussé d'un demi-ton.

Sur la partition, la représentation du mineur tzigane requiert une altération (dièse ou bécarre) des deux degrés IV (sous-dominante) et VII (sensible).

Voici le thème de Tzigane de M. Ravel :

Voici la représentation des notes de ce thème sur le cycle des quintes :

La répétition initiale du si, que l'on retrouve à la deuxième mesure, est un indice d'importance tonale de cette note (ici, la tonique). De plus, la première mesure insiste sur ce si au moyen de l'enchaînement si → la # → si (presque un ornement de type mordant, où le la dièse, un demi-ton au-dessous du si, joue le rôle d'une sensible). Le ré suivant forme un intervalle de tierce mineure qui, même en l'absence de dominante, affirme donc la tonalité de si mineur.

Sur la partition, on représente ce thème dans la tonalité de si mineur, sur une portée dont l'armature inclut deux dièses, comme s'il s'agissait du ton relatif de ré majeur. La représentation de la note sensible (la dièse) requiert un dièse qui ne fait pas partie de l'armature.

Sur le cycle des quintes, le diamètre en vert délimite le demi-cercle représentant le ton relatif majeur. Le rayon marron mène à la sensible (on l'écrit la dièse plutôt que si bémol).

L'ut bécarre, représenté en marron, est une note étrangère, plusieurs fois répétée. Elle est constitutive de la cadence napolitaine, couramment utilisée dans le style tzigane.

|

Jean-Pierre Vial Janvier 2021 |

|

|

|

|